本日(日が変わってしまったが)の昼に試した通り、デジタルオーディオプロセッサ「SE-U55SX」は付属のACアダプタを使うと音が悪くなる。もとはと言えば、これ、本体基板の(DC-DC昇圧)電源回路のレギュレータの一次側、二次側ともにレギュレータで発生するノイズを平滑化するカップリングコンデンサーを製造工程で省いてしまっているのが原因。メーカーが謳っているスペックは満たされているのだから、これを欠陥とか不良と文句は言えない。しかし、この回路に当然必要な部品を省いているっていうのは、製造者の良心としては

「超超々・・・最低!」

と言っておこう。これでは昇圧側(+9Vとー9V)にあるオペアンプはまともに動作するはずがない。アナログ信号には凄いノイズが乗っているはずなのだ。これをONKYO自慢のナントカというノイズフィルターで除去して高SN115dBなんて言っているのだろう。酷い回路を製造しておいて自分でノイズを発生させ、それを除去して高性能とは・・・?

メーカー公表の測定範囲では、そりゃその通りでも、その範囲外「もっと高周波数域」では凄いノイズが乗っている。そのノイズは本体回路内ではICを痛めつけ、これに接続したオーディオ機器にはダメージを与える。スペック至上主義もいいけど、そんな消費者をバカにして、こんなことだってやれるということを知ったらいいと思うよ。

「もういいわ! SE-U55SXが壊れても保証を捨てても、大事なアンプは捨てられません」

音質も、もっとまともになるはずなので、レギュレータ周りに必要なコンデンサー残り2つも取り付けることにしました。

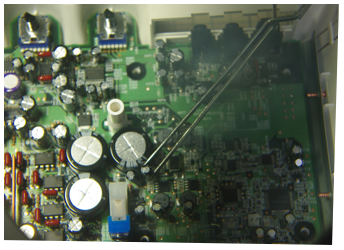

写真左のピンセットでつまんでいるのが使用した耐圧25V、47uFのケミコン。100uFもあったのだけれど、これは少しだけサイズが大きい。手狭な場所でのハンダ付けを確実にするために容量が小さめだけどサイズが小さいコンデンサーを選んだ。写真右の中央4つが改造(欠陥修正)で取り付けたコンデンサー。手前の2つが25V、10uF(二次側)。奥の2つが47uF(一次側)。

まずは、リードの先をランドの面積に合わせて折り曲げてカット。それで本来設計者が取り付けるように指定していた場所にハンダ付けする。そのランドには製造工程(リフローハンダ)で盛られたハンダがすでにある。コンデンサを抑えてこれをコテで溶かせば取り付けられるのであるが、普通にやったのでは、なかなか溶けないのよ。下手するとRoHS対応とかで鉛フリーハンダを使ってるかもしれない。コテを当てすぎると周囲の部品を壊すし、基板だって熱でパターンがダメになる。

そいういう時はコテの先に融点の低い「共晶ハンダ」をちょこっと付着させとくのよ。それごとハンダの盛られたランドに充てると一瞬で溶けます。1ヶ所1〜2秒でハンダ付け完了。

で、音は・・・?

変わりました。高音のキンキンがキレイに無くなった。ノイズもなし。

電源はせっかくなので、今回しつらえた10V→5V降圧安定化電源を使い続けるつもりです。わざわざ悪い直流を入れる必要ないもの。

#最後に

この修正作業には、前の日記でも参照した以下リンク(ブログ)の情報を参考にさせていただきました。

「nabeの雑記帳(SE-U55SXの電源と出力ノイズの謎)」

SE-U55SXがメーカー公称スペック通りの高性能であることは、以下のリンク(ブログ)に詳細な測定結果があります。

「電子工作、エレクトロニクスの寄り道」←前後をじっくり読むと大変面白いです

有用な情報の開示ありがとうございます。

2009年11月1日日曜日

ONKYO SE-U55SX の改造(ってか欠陥修正)